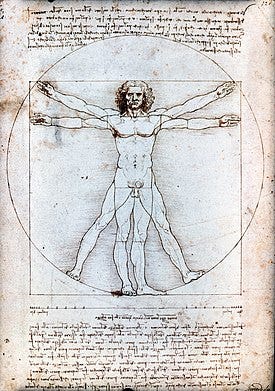

El Hombre de Vitruvio

Para este artículo, he querido inspirarme a partir de El Hombre de Vitruvio.

El Hombre de Vitruvio es un bosquejo realizado por Leonardo Da Vinci (1452-1519) en el año 1490 (aproximadamente), y que me ha fascinado desde que soy pequeño.

Tanto por la ambición que parece tener, de generar la imagen de un Humano que ocupa todo el espacio disponible y que pretende llenar figuras geométricas (un cuadrado y un círculo), como porque -incluso y con un poco de imaginación- se le puede intuir proyectándose más allá de dichas figuras, para abarcar mayor superficie en el espacio.

Sin embargo, este dibujo acompañado de notas anatómicas, pretendió ser -en primer lugar- un estudio de las proporciones de la anatomía humana1.

El mérito de hallar las proporciones humanas para el dibujo había pertenecido al arquitecto renacentista Vitruvio; y antes de Leonardo, otros habían intentado realizar dibujos de la figura humana según esas proporciones.

Vitruvio había encontrado que los segmentos del cuerpo eran partes proporcionales del total de la corporalidad. Por ejemplo, que la distancia medida desde la barbilla hasta la frente, era de un décimo de la longitud del individuo, mientras que la distancia desde la barbilla hasta la coronilla era de un octavo de ella.

Además, realizó sus mediciones encontrando que de manera consistente, la altura del individuo dividida por un número al que se le consideró como un número mágico, el número Phi, daba invariablemente la altura desde los pies al ombligo. Ese número es 1,618 con muchos decimales más a la izquierda2. El número dorado o aureo, como se le denominó, y según el cual otros artistas renacentistas adaptaron sus obras para poder honrar su existencia, daría cuenta de una serie de manifestaciones constantes en la naturaleza, como ser las proporciones de los animales, las plantas, la cantidad de hojas o pétalos de una flor, etc.

Lo que llama la atención no es la existencia de un número que dé cuenta de las proporciones que los seres y variadas manifestaciones de la naturaleza tienen en su morfología, pues, parece lógico que las patas de los animales son al cuerpo, cabeza o tronco de dicho animal, según ciertas razones matemáticas especificas. De lo contrario, no existiría la idea de perro, o gato, o caballo, sino solo nociones amorfas, conceptos vacíos de cosas que no tienen existencia fija o que no forman parte de una norma universal.

Si bien admito que eso por si sólo es suficientemente impresionante (el que las formas de la naturaleza se acomoden según formas o patrones regulares), y que existan constantes universales así como constantes “locales” -como aquella del caso caso particular que nos ocupa- que parecen oficiar numéricamente entre el mundo conocido y el de las causas primeras3, existe una serie de problemas adicionales que me parecen aún más impresionantes y que intentaré exponer en este estudio.

Contexto previo:

1.- El espíritu de los tiempos:

Antes -y para ampliar el contexto-, permítanme mencionar dos aspectos conocidos relacionados con el periodo histórico en el que el hombre de Vitruvio fue concebido, que posiblemente no fueron considerados por Leonardo (sino de manera inconsciente) pero que si formaron parte del Zeitgeist de su tiempo4, como ser:

La noción de que el hombre renacentista debía abarcarlo todo con su visión y conocimiento y,

La búsqueda de elementos concretos del conocimiento que permitiesen hacer sentido del mundo en un todo coherente, descartando las ideas y abstracciones del mundo religioso.

Cuando se vive en una determinada cultura, sociedad o tiempo, es difícil no estar imbuido dans l’air des temps.

Así, a Leonardo, no se le puede atribuir toda la carga ni todo el éxito de haber producido la obra que le conocemos.

Pues hasta cierto punto, le habría sido imposible no ponerla en el mundo. Así como a Faraday le habría sido imposible no descubrir las leyes del electromagnetismo.

Estar y respirar el aire de una cierta cultura y sus movimientos tanto sensibles como intelectuales debe estimular la creatividad de ciertas mentes, de modo que ellas se involucran y conectan con canales de percepción y producción para ejercer resultados en el mundo. No le resto mérito a las mentes creativas o a genios específicos. Sólo planteo que quizás, parte de su genialidad consiste en estar receptivos de lo que sucede en sus entornos.

Pues estar en el mundo y sentirlo, abre siempre a nuevas posibilidades creativas.

De modo que cuando se es consciente y se respira el espíritu de los tiempo en el que se está inserto, es posible elegir muchas cosas. Pero de ellas, una no podemos elegir: no podemos elegir no participar, cuando se posee el impulso de hacerlo. Leonardo no se quedó atrás, y eligió participar.

La edad media había acostumbrado al humano a entenderse a si mismo bajo la luz y dependencia de lo divino, manteniéndolo en una estructura de consciencia místico-religiosa5. Desde ese lugar, no podría visualizar al mundo sino desde la creencia, y aunque parecía que mirara al firmamento, lo haría desde una perspectiva y un ego muy particular: el ego del que cree una cosa muy particular, siendo este el punto de partida para el sujeto que cree.

Este sujeto o persona que cree, vive en el mundo, único espacio al cual está abierto a explorar y visualizar. El mundo -por tanto- debe ser el centro. El centro del universo.

Veremos a continuación, que la visión medieval estaba destinada a dar un vuelco en 180 grados.

2.- El Giro Copernicano.

En el colegio, aprendemos que el hombre renacentista rompe con la figura medieval de un Ser Humano que está completa y únicamente entregado a su fe y que desde ese lugar, designa a Dios como el depositario de todo el conocimiento y también como la fuente causal de toda mecánica del mundo.

Nicolás Copérnico (1473-1573) nos muestra un camino nuevo, una invitación a mirar al universo (al sol6) en vez de a nosotros mismos como centro del mundo. El renacimiento y el resurgimiento de las artes, la literatura y la expansión del comercio nos convidaba a mirar al hombre como fuente de todas posibilidades pasadas y futuras. Como buen renacentista, había heredado conocimientos de la teología, y se había interesado en las matemáticas, la geometría, la astronomía y la filosofía clásica. De modo que su interés por estudiar la mecánica y estructura de la naturaleza no podía sino, estar teñido por ese espíritu de los tiempos.

El llamado giro copernicano, se refiere a la revolución7 que se produce al dejar de mirar a la tierra como centro del universo, sino al sol. Es un cambio de paradigma, porque nos propone un sistema de creencias diferente, uno en el que nuestro planeta ya no es el centro, sino el sol o en su defecto, algún otro punto de nuestro universo.

En la teoría, ese movimiento nos permitiría dejar de sentirnos el centro de toda cosa, para poder comprender más cosas. O al menos, esa era la idea.

Pues cuando Dios ya no es el centrum de la cosmovisión imperante, sino el hombre librado a sus capacidades de entender el universo, se produce un movimiento en el que la mirada se colocará sobre todo el resto de los objetos del cosmos.

Se abriría la curiosidad para investigar tanto objetos de desiguales tamaños y proporciones como de diferentes lejanías.

Ya no era la tierra ese centro, sino el cielo y sus estrellas. También lo eran las células y en el futuro, las moléculas, átomos y partículas subatómicas.

3.- El Renacimiento: un verdadero antropencentrismo?

El impacto sobre la investigación del humano (O de Lo Humano), sería radical. A este no se le volvería a considerar y a estudiar sino bajo una lupa que mirase sus partes. Así, el nuevo centro sería el hombre y sus partes. O más bien, las partes del humano.

A menudo se ha caracterizado al renacimiento como un periodo Antropocéntrico.

Creo que a falta de una visión coherente de lo que significa ser una persona, y dada la prisa en abandonar cualquier noción que tuviese perfume a religión, la visión se volcaría en las capacidades del humano de poder producir naturaleza. Lo cual no equivale a poner al humano en el centro. Sino sólo en expandir su capacidad para desmenuzar la naturaleza y poder ponerla a su servicio.

En el Renacimiento habitamos una nueva estructura de consciencia, que es racional8. Y surge un nuevo y particular ego, el del sujeto que piensa.

De hecho, recordemos a René Descartes, uno de los exponentes de esta etapa que en abierta rebeldía con el clero (que había enjuiciado y ajusticiado al gran Galileo Galilei), declama su famoso: Cogito Ergo Sum. “Pienso, luego existo”.

Como he mencionado, con la llegada del renacimiento, Dios ya no forma parte de la cosmovisión del humano. Pero paradojalmente, el propio humano tampoco formaría parte de ella.

Pues para que el mundo realmente fuese entendido desde un lugar antropocéntrico, primero debería haber contado con una noción o entendimiento de lo que era el Humano. El Renacimiento había expulsado nociones abarcadoras (y también restrictivas por cierto) de la filosofía y de la religión, como ésta también lo había hecho antes con las culturas paganas primitivas, no permitiendo al nuevo humano, ese que intentaba entenderse a si mismo en el contexto del gran escenario cósmico, integrar lo antiguo para fundirse en lo nuevo.

Sólo serían paradigmas dignos, aquellos en los que se pudiese estudiar al mundo a través de una observación meticulosa, así como con números, cálculos y lentes: fuesen estos, telescopios para mirar objetos masivos o microscopios para la observación de objetos - o seres- diminutos.

De modo que el inevitable desarrollo tecnológico que condujo a la invención del telescopio y del microscopio, junto al impulso de aquellas mentes deseosas de volcar la mirada hacia el mundo de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño volvieron imposible seguir mirando aquello que en teoría hacía que las personas fuesen personas. Toda aquella discusión escolástica y filosófica respecto de si existía algo así como una esencia que hacía que las cosas fuesen cosas y que las personas fuesen personas, pasó a un segundo y hasta un último plano.

Ahora era preciso dudar de todo y también, usar las nuevas ciencias, al servicio de más conocimiento.

El humano no fue más el destinatario de sus propias acciones. Lo que sucedió es que el mismísimo conocimiento se había convertido tanto en un medio como en un fin en si mismo, al servicio de alimentar a esa estructura de consciencia racional.

Además, las enormes crisis de confianza que tanto desencadenan como permiten que el hombre rompiese con las instituciones que le tenían coercido y la posibilidad de -por fin- realizar un camino propio en el que ni Dios ni el Señor feudal tuviesen injerencia, habían -también- abierto espacios para todo este desarrollo.

Muchas personas responsabilizan a los sistemas económicos o políticos por la pérdida de lo humano, en la medida en que avanza el desarrollo tecnologico.

Digo que no se necesitan sistemas de ninguna índole para que el hombre pueda perderse a si mismo. Por una razón u otra, estaremos siempre inclinados a mirarnos en exceso o no mirarnos para nada. A intentar descifrar las partes del mundo o bien tornar nuestra mirada al vacío. En vez de intentar vernos a nosotros mismos, en el contexto del todo, y siendo la misma cosa con este.

Así, el afán renacentista que surge tanto al modo de reacción como de respuesta, ahora coloca al hombre en el centro, buscando con ello despojarlo de explicaciones facilistas de comprensión del mundo natural, para aprehender a la naturaleza no desde el misterio sino desde el individuo que conoce sus componentes.

Sin embargo, pienso que esto que acabo de describir es una paradoja del giro copernicano.

Por qué?

Porque nos fuimos de la tierra al sol, para regresar al hombre. O en todo caso, a sus partes. Y tal vez no sólo nunca nos percatamos de aquello, sino que, seguimos operando con la misma lógica (eso lo veremos con detalle en la segunda parte de este estudio).

Uno de los aspectos positivos de aquella visión previa al renacimiento es que en ella, y pese a la profunda ignorancia del hombre de entonces, tanto respecto de sus constituyentes como respecto del cosmos del que formaba parte, el humano seguía siendo una pieza entera acerca de la cual preguntarse.

Era un todo. Un sujeto con partes y no unas partes que constituyeran un organismo. El hombre aún era sujeto y no sólo un objeto. Sujeto que había que incluir en tanto objeto de estudio y no sujeto ajeno que se mira a si mismo como objeto hecho de partes. Formaba parte de un orden, de un Kosmos.

Un antropocentrismo que se preciase de tal, debería haber puesto al humano desde su totalidad en el centro de su visión. Esto es, una mirada intencional cuyo objetivo es determinar qué es ser un Ser Humano que se mira a si mismo con el propósito de descubrirse en una vocación cósmica.

Noten aquí, que no defiendo una postura antropocéntrica. Nunca lo haría.

Sólo estoy estableciendo el punto que no me parece correcta la descripción del renacimiento como época en la que se privilegia la visión de un humano que es un bien en si mismo.

Un falso antropocentrismo, se constituye -en cambio- cuando lo que se mira no es al humano y lo que hace que tenga esa vocación hacia el infinito, sino hacia sus partes y cómo estás interactúan para producir el comportamiento de un organismo similar al de una máquina.

Creo que es necesario reflexionar y sentir al Humano, consciente de si mismo, como una unidad que pertenece al todo.

El renacimiento rompería con la religión y lo místico, otorgándonos herramientas para dominar la naturaleza y sus componentes.

Sin embargo, no incluiría en su acervo, una noción de un Ser Humano integrado.

Pero, seguiremos nosotros en esta coyuntura, en nuestra actualidad?

Hay resabios de lo que he descrito en nuestros días?

Es lo que trataré de responder en el próximo artículo, junto con intentar proponer una salida a ese problema.

Un verdadero antropocentrismo debió haber colocado al humano primero (como un todo), para incluirlo en el contexto de toda la naturaleza de la que forma parte.

Por ahora, sólo diré que un antropocentrismo bien llevado, debiese hacernos pensar en la universalidad.

Hasta aquí, la primera parte de este pequeño estudio.

Te propongo mantenerte atento/a, para leer la segunda parte.

Gracias por haber leído.

Mucha paz y serenidad para cada un@,

Jean-François

El genio de da Vinci no se restringe a haber realizado (puesto en obra) los dibujos de Vitruvio. Cualquiera puede ver que inscribir una figura humana en diferentes posiciones, tanto dentro de un círculo como de un cuadrado simultáneamente, es una tarea que requiere foco, inteligencia y entendimiento. Hacer los dibujos y mejorar el conocimiento de las proporciones es una tarea de titanes. Sumemos a eso, el hecho de que todavía se especula respecto de cómo se las puedo haber arreglado para hacer calzar -tanto como pudo-, las dos figuras geométricas.

Si intentas realizar esta prueba en ti, ten en cuenta que todas las personas somos diferentes y existen las llamadas variaciones anatómicas, que a su vez, son normales en todos los individuos.

En realidad, me parece increíblemente impresionante. Y ya estoy pensando en escribir un artículo a ese respecto.

Leonardo no consideró esos aspectos, pero si los vivió. Eso es lo que sucede cuando se revisa la historia bajo la perspectiva del tiempo: podemos asumir que un determinado autor estaba influenciado por el espíritu de los tiempos en el que estaba inserto, y simultáneamente, bajo el influjo de su propia corriente creativa. Inconsciente colectivo y consciencia personal al encuentro para la producción de una obra.

La clasificación de las estructuras de la consciencia y su evolución a lo largo del periplo humano, pertenece a Jean Gebser. Ver: Jean Gebser. The Ever-Present Origin.

La palabra griega para designar al sol es Helios. De allí el término Heliocentrismo con el que se designa a la nueva concepción del mundo según la cual ya no se mira a la tierra sino al sol como el centro del universo.

Revolución, en astronomía es el movimiento que los planetas realizan sobre su propio eje.

Ver: Jean Gebser. The Ever-Present Origin.